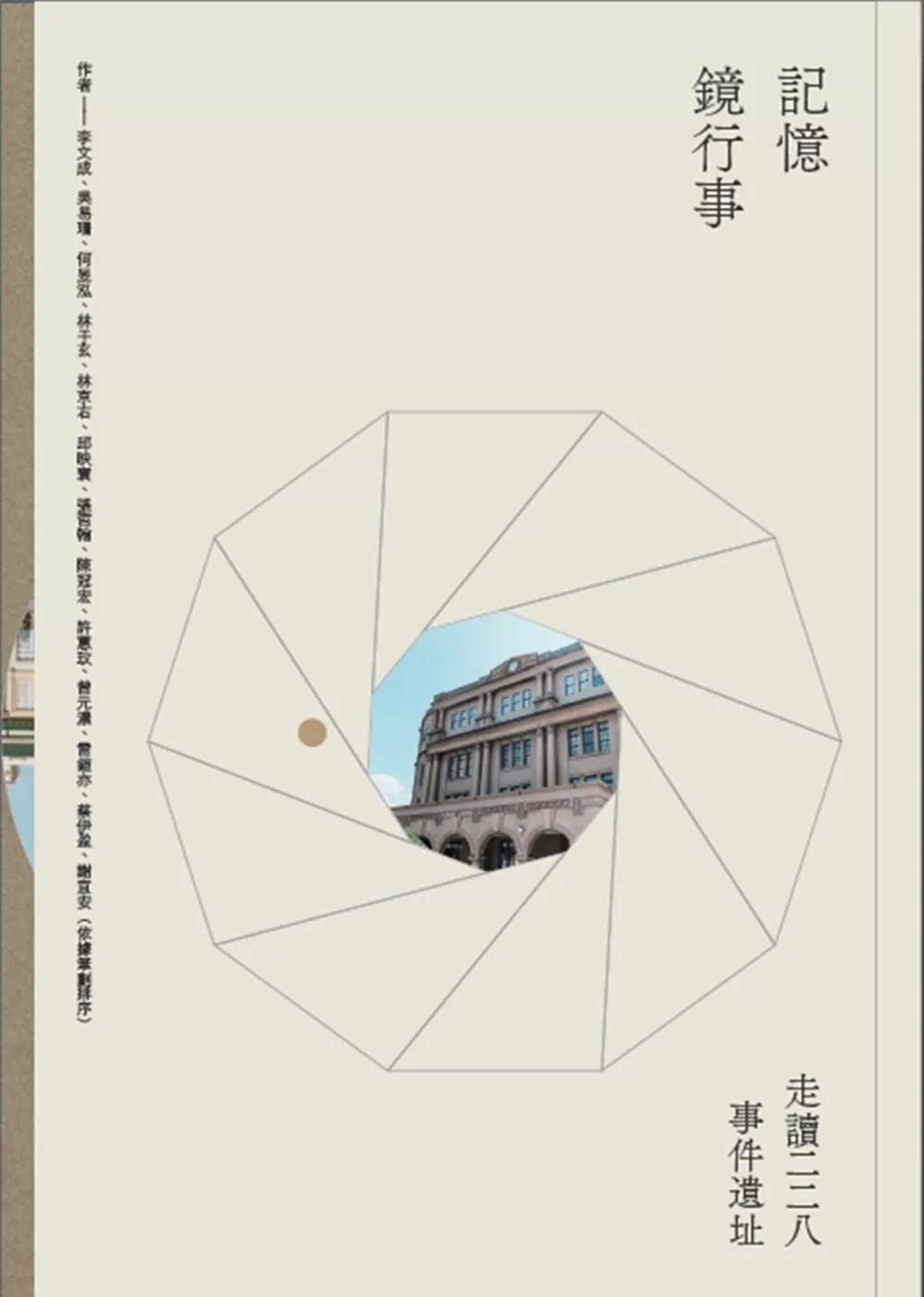

喀擦!相機的快門收合,開啟,攫取了二二八事件遺址的景色,會是一輛腳踏車不經意地經過遺址建築旁,抑或能夠回到那個時代?當我們靠近這些遺址時,我們會看見什麼,感受到什麼?又是否還能發現任何二二八事件的隻字片語呢?

?

抱持這樣的嘗試與信念,本書在涵蓋全臺北中南東與離島的篇章中,讓在各地出生,成長,生活的作者之眼,以及知道「每天經過的地方,也曾是二二八的發生地」後所添上的歷史濾鏡,帶著讀者慢慢將處處遺址以當代人的腳步串起,並在跨越古今時空的影像裡相融後,將各篇之間串連,拼出事件當年的樣貌。

?

從臺北的私菸查緝走火下,抗爭在廣播和人群流動下蔓延全臺,演變成各地的槍聲,再隨著國軍的登陸「三月作大水」,最後在清鄉中,褪成籠罩整座島的綿延陰雨──本書的章節便藉由如此借喻來重述事件發展,勾勒出二二八事件中時序與地域的擴散。重新走訪二二八事件遺址不單是在追憶歷史,更是希望與過去的創傷對話──建築或許已被時間的洪流模糊,甚至被都市的快速發展掩蓋,但每一處仍然承載著無數未曾平復的記憶與傷痕。在本書作者群的尋訪下,只願當代的臺灣人還來得及回望自身與土地故事的連結,理解歷史傷痕對今日社會的深遠影響,才能讓那些似乎遠去的過往再度浮現,提醒我們:只有正視歷史,才能走向真正的和解。