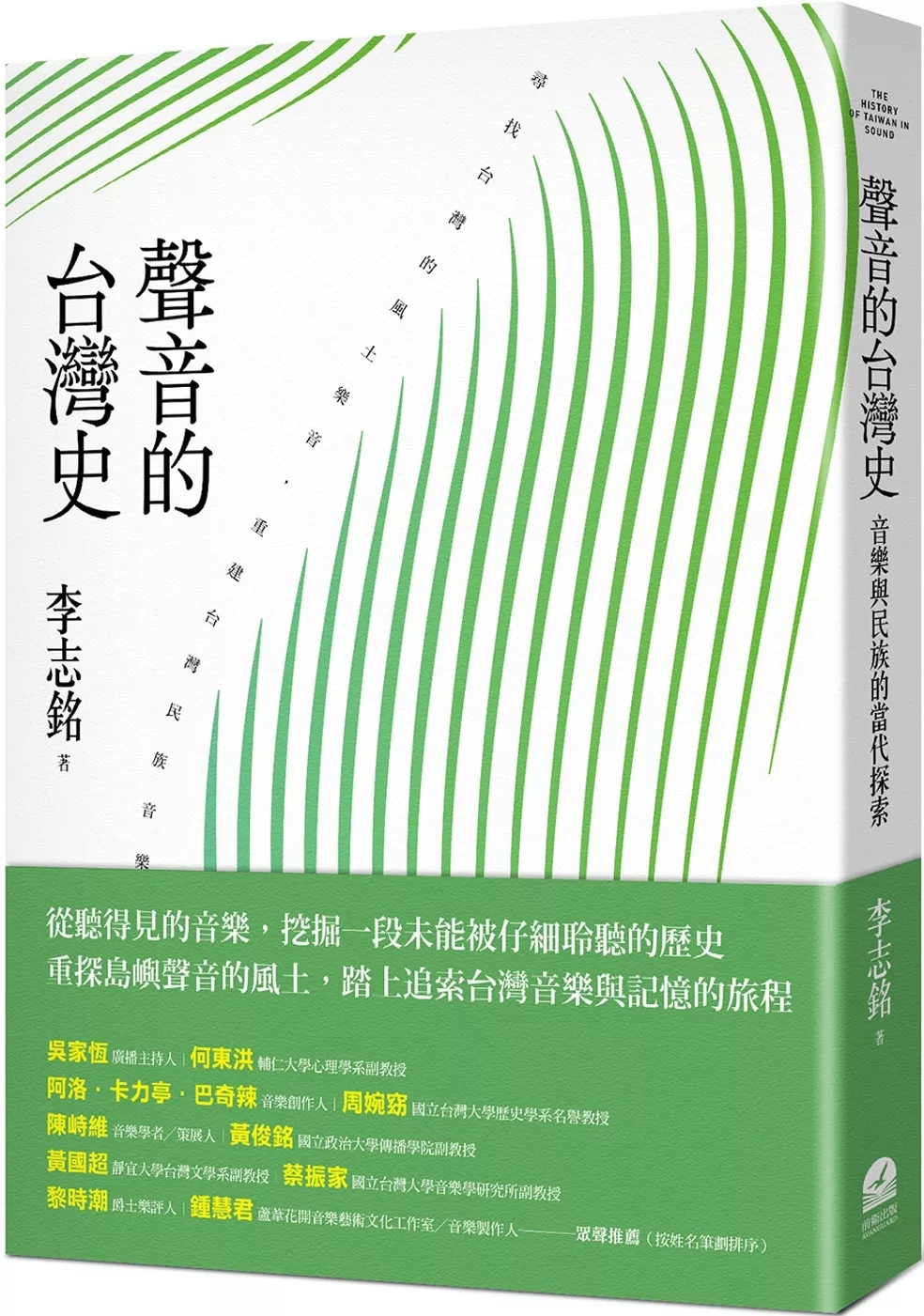

找回台灣音樂文化的記憶

透過聲音的軌跡,重建民族的存在與自信

透過聲音的軌跡,重建民族的存在與自信

百年來的台灣,先後經歷了日本殖民時代與黨國威權時代的統治,不但對台灣人的語言文化、民俗藝術、生活日常造成劇烈影響,也形成歷史認識的分歧斷裂,以及民族認同的失憶。

儘管日本時代以來,台灣有許多本土音樂家與研究者,紛紛探問著「什麼是台灣音樂」、「我是誰」,試圖尋找、創造屬於自己的聲音和認同,但政治的壓抑與時代的更迭,都讓台灣音樂的歷史逐漸失真、扭曲,台灣多元民族的主體性也變得破碎模糊。

本書作者李志銘,基於對台灣民歌運動與民族音樂學的興趣與熱情,致力於挖掘台灣民族音樂的相關史料與研究。透過詳實的資料爬梳,對台灣音樂發展史的固有觀點提出嚴謹的挑戰、對話、批判與翻案,並重新訴說呂炳川與李哲洋兩位被長期忽略的本土音樂研究者的生命史與學術成就,標記他們的時代位置,進而展開一張俯瞰台灣民族音樂發展路徑的多元歷史圖景。

袪除學術殖民的幽靈,打破黨國文化霸權的宰制,讓台灣音樂真實的聲音與台灣民族的多元容貌,從歷史的幽谷中再度現聲�身。

眾聲推薦

吳家恆(廣播主持人)

何東洪(輔仁大學心理學系副教授)

阿洛.卡力亭.巴奇辣(音樂創作人)

周婉窈(國立台灣大學歷史學系名譽教授)

陳峙維(音樂學者�策展人)

黃俊銘(國立政治大學傳播學院副教授)

黃國超(靜宜大學台灣文學系副教授)

蔡振家(國立台灣大學音樂學研究所副教授)

黎時潮(爵士樂評人)

鍾慧君(蘆葦花開音樂藝術文化工作室�音樂製作人)