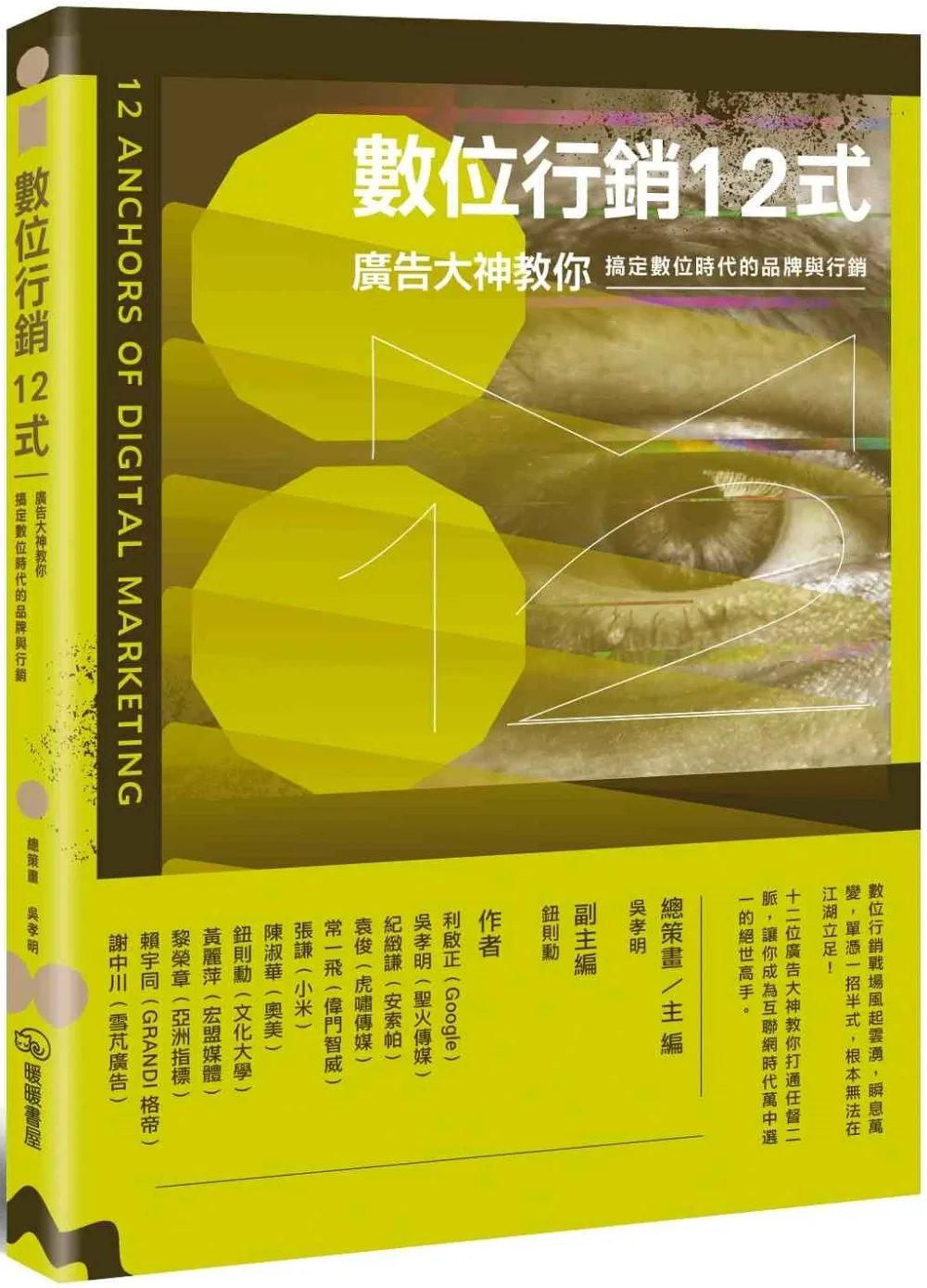

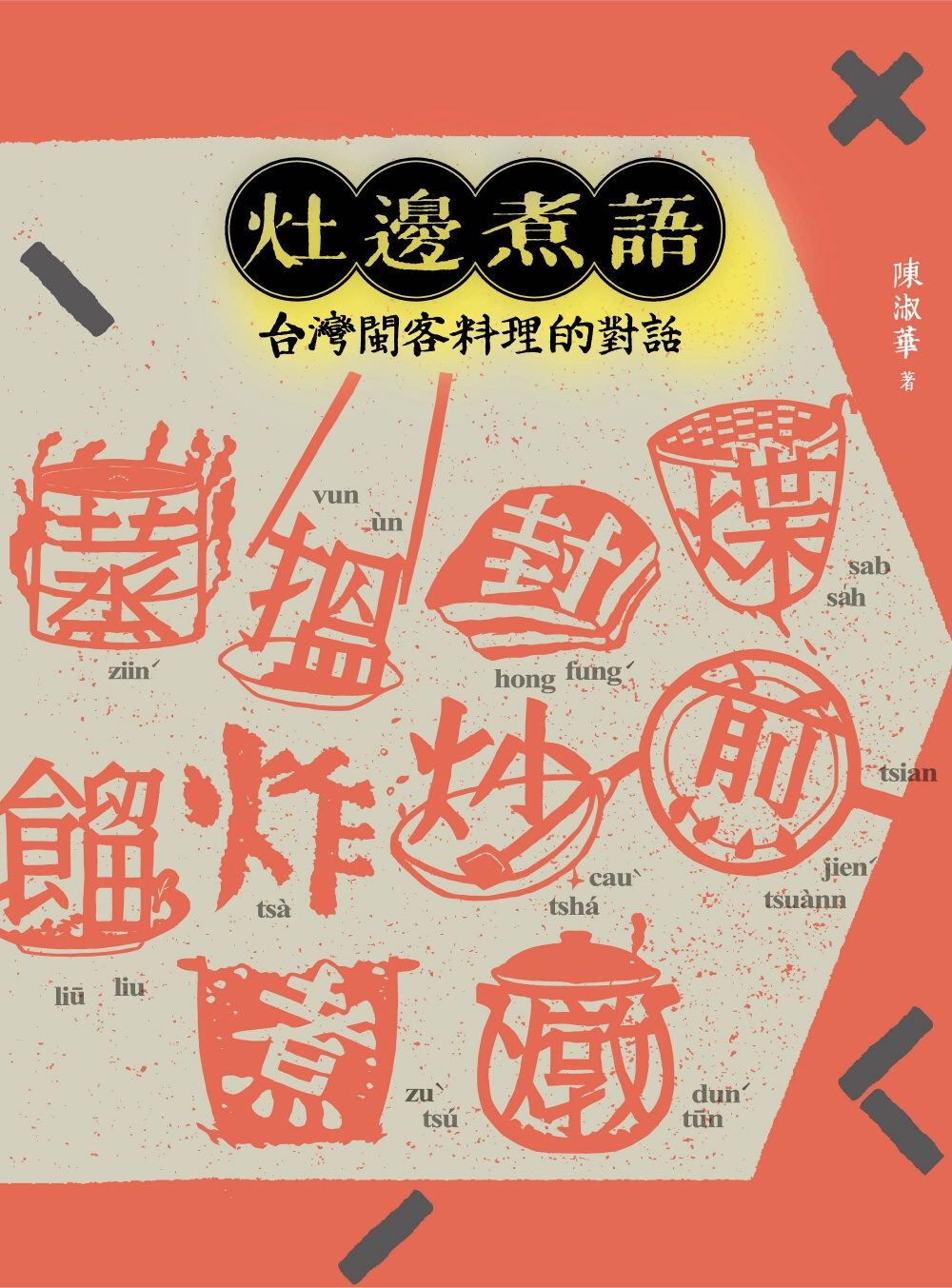

陳淑華【島嶼飲食首部曲】

15周年初味如新版

◆36道家常料理散文:以家庭餐桌為田野,透過「尋常的口味」、

「歲時的滋味」、「時代的氣味」三個向度,細緻爬梳本土飲食文化。

◆25則私房菜譜:記錄母親的手路,訣竅提點,經驗傳遞。

◆22篇餐桌筆記:旁徵博引古今史料,探尋家常食物的文化路徑。

◆本書榮獲《開卷年度好書》美好生活書獎

?

小小的餐桌,無邊的田野

牽動你我生命記憶的尋味之旅

?

這真是一趟又一趟不可思議的旅程。那些母親經年累月煮著的菜,我們吃來平淡無奇的菜,竟道道說得出故事,而自己偶爾下廚做的菜,雖稚嫩而無名,卻不知不覺融入自身成長的滋味,一個接一個的時代氣味也在其間穿梭流轉。

?

於是,從母親做的菜開始,在一段段舌尖味蕾的回憶裡,一則則田野文獻的爬梳裡,種種料想不到的網路世界的共鳴裡,一張屬於臺灣土地滋味的餐桌不知不覺浮現了出來……

?

〈PART1. 尋常的口味〉炒飯、湯麵、肉豉仔、筍乾、蕹菜湯……經年累月出現的飯菜,看似可有可無,但吃來卻有無法取代的味道。而白菜滷、扁魚肉羹、排骨飯……,儘管已成街頭小吃攤上的名物,但母親煮的總是多一味,有時是兒時的鄉愁,有時是母親的智慧……。還有,連走過美國南方與法國普羅旺斯廚房的油粕仔哲學與美味,也被嚐出來了……

?

〈PART2. 歲時的滋味〉沒有捲潤餅的清明節,沒有包粽子的端午節,沒有挲湯圓的冬至,是什麼滋味?有誰還記得立夏要吃蒲仔麵,七夕要煮麻油雞和油飯呢?一張平凡的臺灣家庭餐桌,因為母親,還守著祖先傳下的歲時滋味。清明的春,端午的夏,七夕的秋,冬至的冬,四時流轉,縱使光陰無情,餐桌卻有味!

?

〈PART3. 時代的氣味〉煎餃,煎啊煎,卻飄來兒時鄰居山東人家蒸籠裡的包子氣。餛飩湯、獅子頭還有牛肉麵,湯汁裡總浮著母親在江浙餐館打工的身影。莎莎醬在舌間沉澱著墨西哥電影《巧克力情人》裡既魔幻又遙遠的想像。數著一道道菜,二十世紀過去了,封閉的戒嚴時代已是過眼雲煙,全球化時代席捲,一張平凡的島嶼餐桌不知不覺也記下這些時代的氣味。

?

名家推薦?

?

王宣一|作家

古碧玲|字耕農

徐?仲|飲食文化研究者

陳靜宜|作家

葉怡蘭|飲食生活作家•《Yilan美食生活玩家》網站主人

盧怡安|飲食作家

韓良憶|作家

——(按姓氏筆畫排序)

?

暖心好評?

?

王宣一 (作家,《國宴與家宴》作者)

「這本《島嶼的餐桌》,記錄的不止是作者家庭餐桌上的日常飲食,也敘說了臺灣六、七○年代典型的家庭餐桌上的故事,作者除附上簡單的食譜與製作的小撇步,還延伸出一篇篇旁徵博引的飲食典故,讓讀者更清楚的明暸這些食材或佳餚的孕育環境與來歷。我自己極嗜吃臺菜,在雜誌上推薦的美食餐廳小店一半以上都是臺菜餐廳或小攤,因此當我捧著這本書稿閱讀時,常常讓我飢腸轆轆到極點,想立刻拋下書稿到廚房去複製陳媽媽的菜色,當然如果能有機會到她家的餐桌上吃碗鹹粥更好,還有不能錯過筍乾、雞捲、白菜滷……。若能撒點油粕仔一定更香!」

?

陳靜宜 ( 作家,《喔!臺味原來如此》作者)

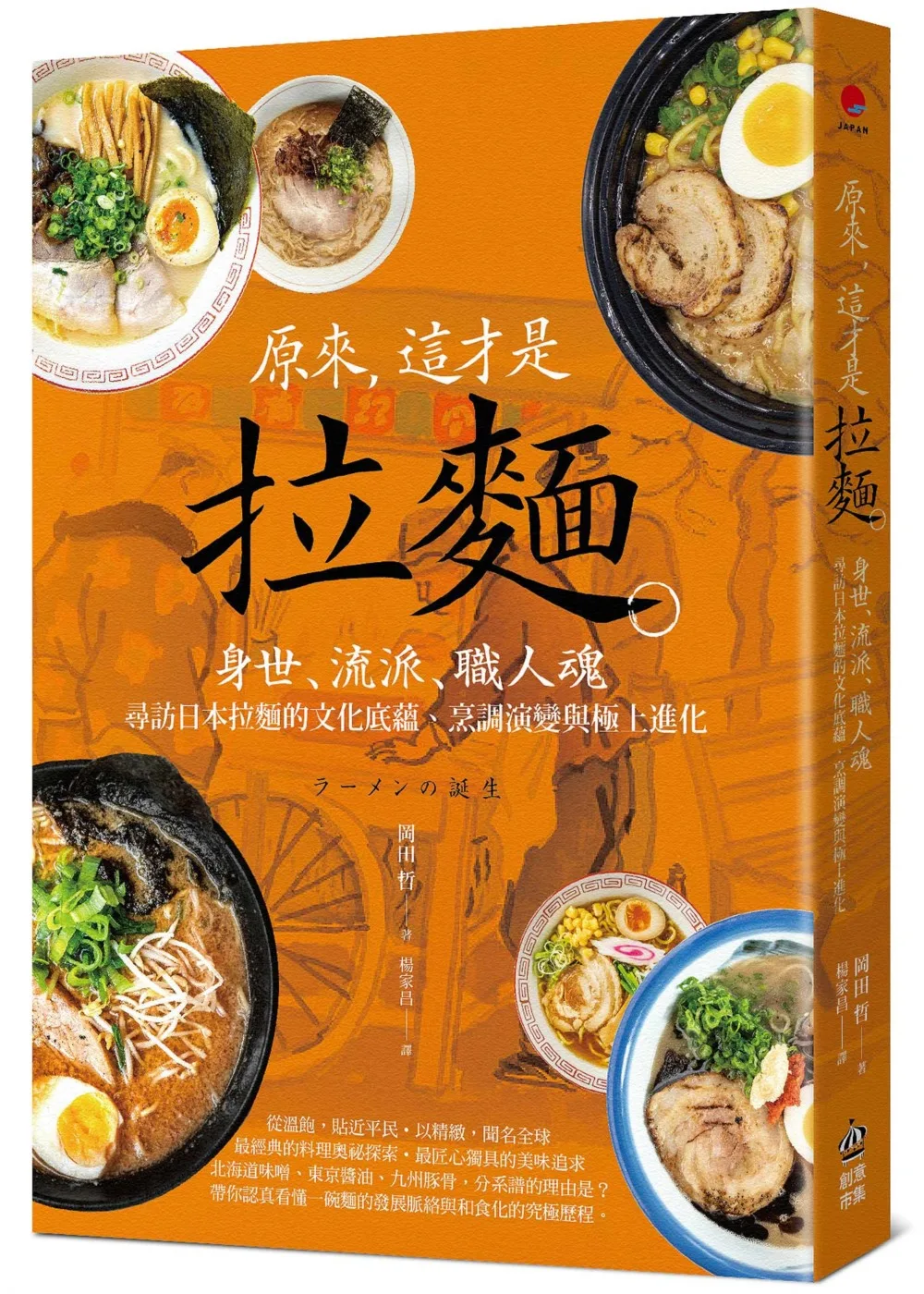

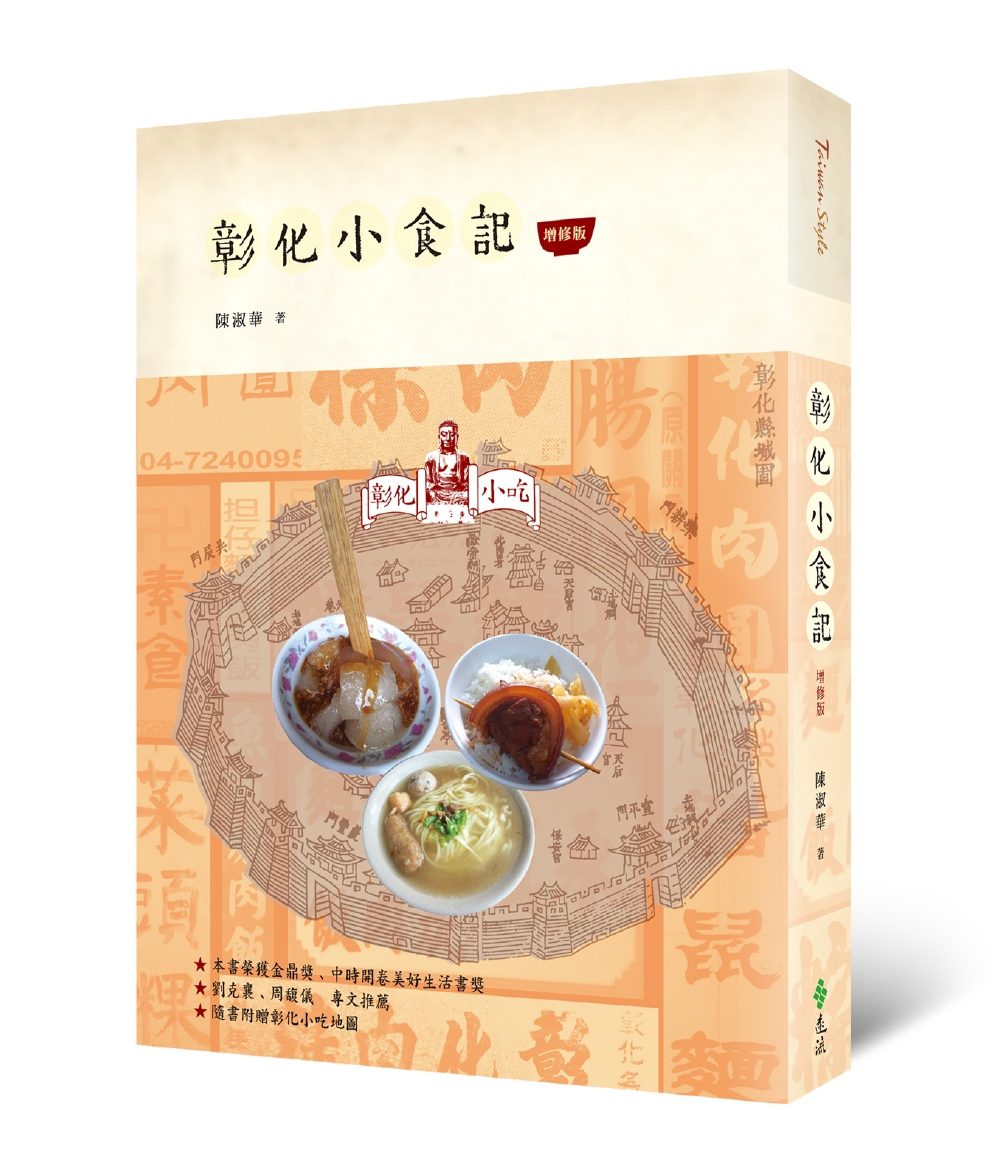

「《島嶼的餐桌》追尋家之味,是陳淑華飲食書寫的開端,溫柔樸實;第二本《彰化小食記》以探索家鄉小吃為核心,進而比較追究臺灣各地相關小吃,周詳細膩;第三本《灶邊煮語》則更大企圖地梳理比較閩客族群的飲食手路,我認為想要學好臺客菜,必須學會臺客語的烹飪用語,因為每字代表不同火侯與烹調技法,失之毫釐,差之千里,也能從中理解臺菜的奧妙之處,此書為教科書等級的存在。讀者可透過作者島嶼飲食三部曲的演繹軌跡,開啟對臺味的探索與追尋之路。」