小壺裡,見天地;一盞中,品人生

一壺之間,盛載傳統與當代

這是一本專門介紹「小壺茶法」────

最貼近現代日常生活泡茶方式與茶道精神專書!

一壺之間,盛載傳統與當代

這是一本專門介紹「小壺茶法」────

最貼近現代日常生活泡茶方式與茶道精神專書!

小壺茶法的起源與定位

從生活習慣升格為有文化意涵的現代茶法

用小型壺泡茶是大家習以為常的泡茶方式,但是大家一直沒有稱呼這樣的泡茶叫做小壺茶法,直到閩粵工夫茶被視為中華特有茶文化而廣為推廣之後才注意到它們兩者的關係,才發現小型壺的泡茶方式原來就是在工夫茶的基礎上發展而成,而且更貼近現代的生活習慣。工夫茶已被列為非物質文化遺產的保護,這樣的保護被要求要有一定傳統面貌的存在,於是沒有傳統束縛的小型壺泡茶法就變成了當代日常使用的泡茶方式,小壺茶法也慢慢從「普通名詞」轉變成了「專有名詞」,以正式的泡茶法被列為茶文化復興之後的新泡茶法之一。

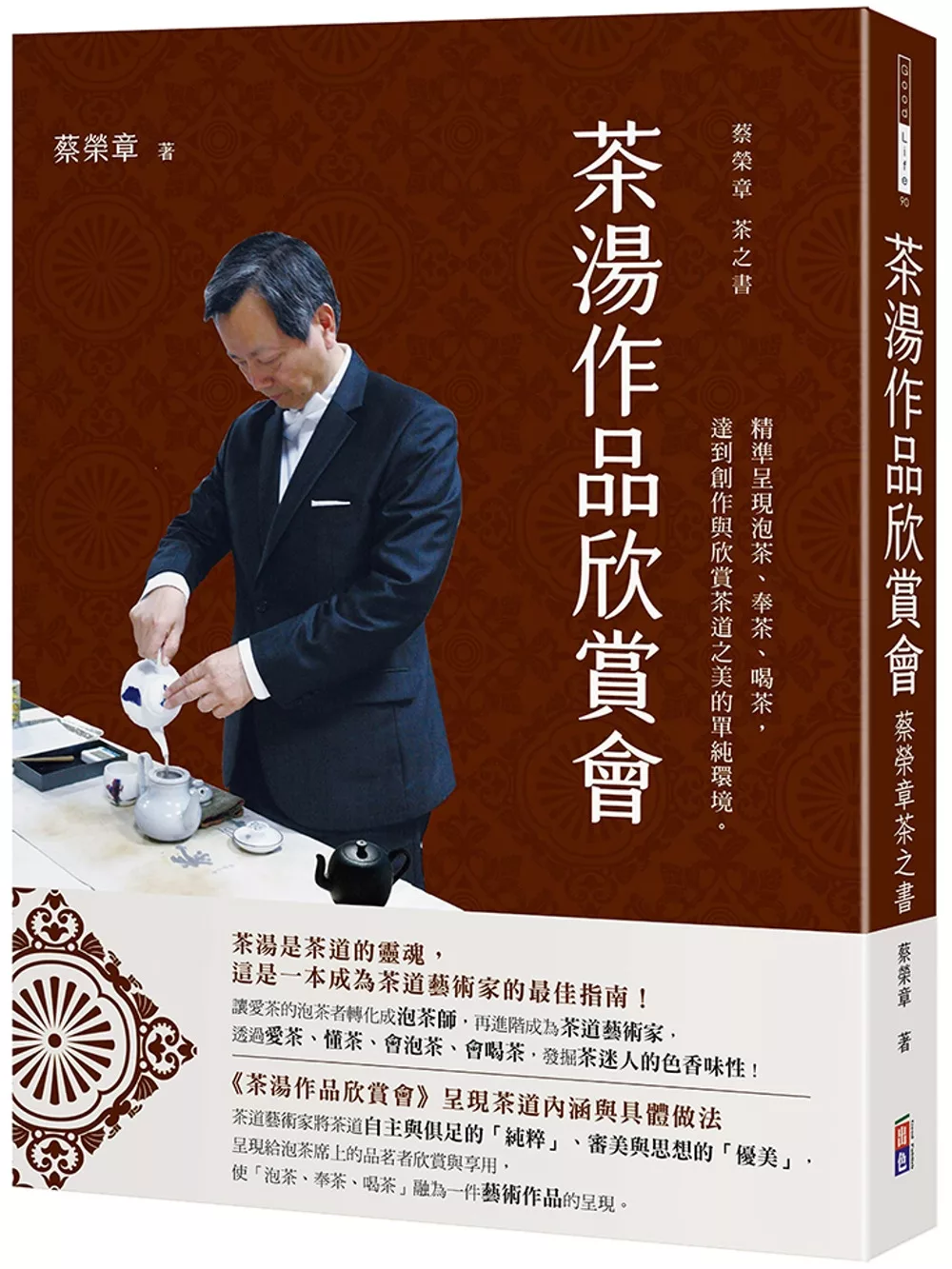

茶道精神的內涵

茶湯不只是飲品,而是藝術創作的體驗

小壺茶法是茶文化界有意促成的茶法,所以其中有茶道所需的精神與做法包含在內,例如泡茶進行間沒有加入插花、焚香、掛畫、音樂等其他藝術項目;品茗者入座完畢後泡茶者才進場泡茶;泡茶者如果端奉茶盤奉茶,品茗者要主動從奉茶盤上端取茶湯,如果泡茶者端奉茶盤收杯時,品茗者要主動將自己的杯子放回奉茶盤上;小壺茶法認為茶道必須包括泡茶、奉茶、品茶,而且在泡茶席上同時呈現,以便構成茶道藝術的完整作品;品茶包括賞茶乾、品水、品茶湯、品茶食、賞葉底,品茶湯是將茶湯當作一幅畫、一首詩,品賞茶湯色、香、氣、味、覺構成的美與意境。

保留靈性與彈性

重精神,不拘泥於繁瑣規範,讓茶道保持靈活與創造性

小壺茶法要變成今日大家日常應用的茶法,不能將泡茶、奉茶、喝茶的步驟規定得太細,否則會失掉茶道的靈性,也失掉茶道繼續發展的創作能量,例如持壺法、取杯法、注水的高度與粗細、使用哪種的壺型、使用哪種的煮水燃料等。2000年修訂小壺茶法的時候(小壺茶法初訂於1981年),省略掉了溫盅、燙杯的動作而把溫壺作為選擇性的項目,免得明知太燙的茶湯不利茶湯的欣賞、有礙口腔食道的健康,還要有維持茶湯高溫的泡茶步驟(如溫盅、燙杯,如果沒有溫盅、燙杯,就可以藉這兩件器物降低一點茶湯的溫度)。溫壺的保留是應付遇到需要特高溫浸泡的茶葉時,可以先行將沖泡器(諸如茶壺等)用熱水燙過,以免壺壁吸掉了部分水溫(這是為了茶湯的需要而不是為了品飲的需要)。

教學與茶會的雙重用途

兼具教育性與藝術性,適合不同場域運用

小壺茶法可以作為教授泡茶法的課程,也可以作為「茶湯作品欣賞會」的茶會方式,前者的老師在上課時候可以盡情地解說,讓學習者充分了解各步驟的泡茶原理與操作技巧,後者在茶會進行時是不做解說與討論的,泡茶者專心把茶泡好、專心把泡茶奉茶喝茶串聯成的茶道藝術完整呈現,品茗者專心接受茶道藝術的被輸出,專心從賞茶、品水、品茶食、品茶湯、賞葉底中體會茶湯色、香、氣、味、覺的美感與藝術。茶道知識的學習在茶湯作品欣賞時是次要的,不講話、不討論,直接針對茶湯來感受才是欣賞茶湯的正確方法。

專注與敬謹的茶道修為

以專注與敬謹取代繁文縟節,呈現簡約的茶道美學

茶道藝術,或說是小壺茶的創作,重點都在「茶道藝術作品」與「茶湯作品」的呈現與享用,至於藉此達到修身養性與社交禮儀的修煉只放在泡茶與品茗時的「專注」與「敬謹」上。小壺茶法在泡茶、奉茶、品茶諸項過程中特別強調專注與敬謹,而且以專注與敬謹取代了奉茶與各項傳遞之間(如賞茶、賞葉底)的一再鞠躬。泡茶者與品茗者的一起喝茶也不設制式的言語或動作,只要到了最後要喝茶的時候,大家很有默契地一起舉杯;品茗者的人數較多而且分開就坐時,先有茶喝的人也可以先行飲用,最後,泡茶者才與尚未喝茶的幾位品茗者一起品飲。